──十九年十一月在四川大学外国文学院讲──

太虚大师

通常的人以为佛法主张虚无寂灭,是消极而且抹煞现实的。这种测想、完全谬误,因佛法纯粹是真实、和注重现实的学问。谈到现实这个名词,就和西洋近代的两大思潮──现实主义和理想主义,发生了联带的关系。所以、在未释佛法的现实论之前,将此两大思潮略述梗概。

一 近代两大思潮之理想主义与现实主义

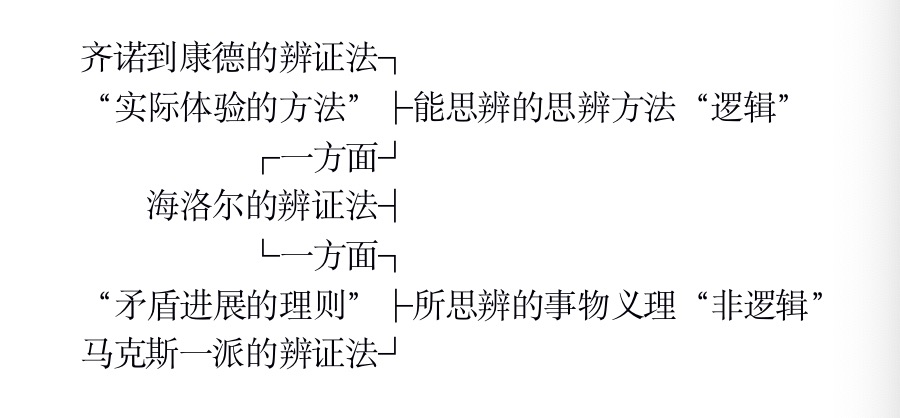

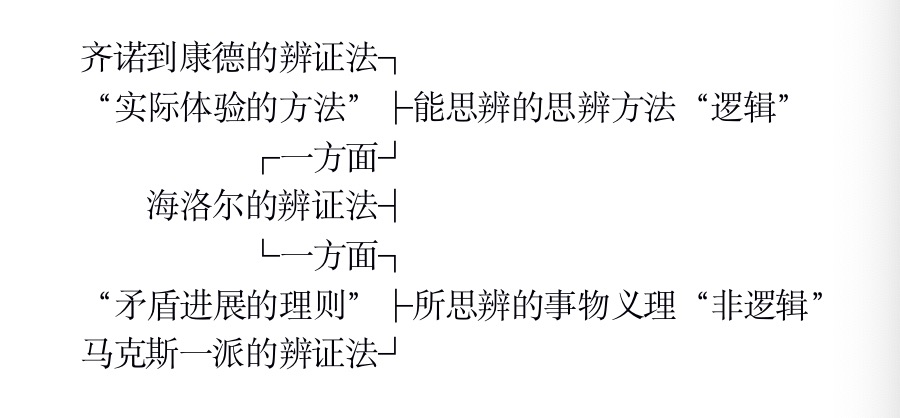

在西洋各种主义中,可以代表近代思潮的,就是理想主义和现实主义。这两种主义,是以法国哲学家笛卡儿和英国哲学家培根的哲学为根据,而应用到人生实际和社会上去的。理想主义根据的,是哲学上的理性派,就是注重推论,用论理学上的演绎法,先立一个一切事事物物的共通的标准,而据以应用到一切事事物物的各方面去,这样的求他的实在。现实主义根据的,是哲学上的经验派,就是注重事实,用论理学上的归纳法,凭经验和知觉去观察一切事事物物的现象,归纳起来,这样去求他的真理。哲学上有此二派,科学上也有此二派,政治运动和社会运动上也有此二派。但理想主义近於哲学,偏於社会方面,现实主义近於科学,偏於个人方面。这两种主义,互为消长。近来日人作的“近代思潮”里,就把代表近代的思潮,归到这两种主义上去。

二 现实主义为近代思想主潮

近代思想的特色,专重现实方面。比方各种科学的发明进步,是受了经验派的影响,近代思想所以有非常进步,也是为了专重现实的原因。所以在两种潮流中,现实主义要算是近代的主潮,科学上是如此,哲学上也是如此。在起初、哲学上原是重理想方面的,後来英国哲学家洛克继培根之後,提出人类知识论,以为人类精神初如白纸,後由经验遂成种种知识。经验以前,如像神秘事就是不可知的,实际上经验到的事物都是现象的事,这才是现实的。法国的哲学家近於理想派,英国的哲学家近於经验派,後来德人康德才出来调和而成为新理想派。可是、康德的哲学巳受了经验派的影响,著重现实方面了。其後、根据达尔文的生物进化说所起的各派进化论,也是以现实为根基的,其研究结果又是以现实为最後判断的。这样、又应用到人生实际的社会运动上去,作出改造进步的办珐,企图达到现实的满足,实现黄金世界於人间的将来。至於理想的超自然的所谓天国,则终於成为现实主义者所反对的迷梦。

三 佛学现实论与现实主义之异同

上面已经把近代思潮的现实主义讲了一个梗概,这儿又来论佛学现实论和现实主义的关系,究竟两者的同异在那裹?因为、两者都以现实的一切事事物物为根据,佛学用“法尔如是”的道理──法就是诸法,统指一切事物──去解决人生宇宙究竟问题。法尔如是,就是说:诸法性相原来如此,还他如此。用这个道理来证明,真实不在现前的事物外,当下便是。近代的现实主义也注重,即从现前的事物证明出真实,这是二者的同的方面。不过、现实主义的办法,总不外乎用五官感觉,及意识知觉──概念思想及归纳、演绎种种方法来推论,终脱不了分别戏论的遍计所执。所以、现实主义是平凡的人有限度的、不完全的知识经验所得的结果,究非宇宙的究竟真相,而佛则是无上正等正觉者,他所经验到的是无限的圆融的现实境界。从这点说起来,佛学的现实论又和现实主义不同。

四 佛学之现实论

甲、现行实事──流行之不常不断 一切显现的事物,我们不但叫他为现实的事,而说他是现行的事,因为、他都是流行变化的;因为他既不是固定常住,又不是断尽绝灭的。譬如住的房子,起初是新的,後来便旧了,当中经过无量刹那的渐渐积久的结果,这就是所谓流行变化,不是固定常住的道理。要是更过了些时间,或是房子烧了,人死了,这便显然是一种非常的变化,可是还是相续不断的。人死了不过是肌肉起了地、水、火、风等分化,经验的精神知识还是继续流行不断不灭,房子烧了不过不是房子了,但是他的物质终於不灭,当中不过是起了一种极严重的变化而已。所以说:一切都是恒时流行不断不灭。像这样的情形,佛典上有个名词,就叫“诸行无常”。又如一个朝代,明洪武开国至崇祯而亡,但是他的民土文物非开国而始生有,亦非亡国即归灭无,这就是“国破山河在”的道理。在科学上、也认有一种常住“本体”,如唯物论所谓的原子、电子,佛学还是认为流行不常的东西。总之、佛学於一切现实都认为流行而不常不断的。各家所谓神我、上帝,原子、电子的常执,与死坏即绝灭的断执,就此打破了。

乙、现事实性──缘成之非有非空 流行转变,而非常非断之事事物物,皆假众缘聚集而成;缘至则集,缘尽则散。譬如一学校,假学生、教授、学制、学舍等种种聚集组合而有,此地本无学校而今有学校,则非有而有有由众缘,由众缘故自体非有,虽无自体而不无众缘,故非空。又如一人身,揽四大五蕴而成,离四大五蕴觅人身则非有,假四大五蕴名人身则非空。此非有非空、万物万事之实际显现,本是如此;实实在在宇宙万物皆不能外众缘所成义。唯识家遍计所执性、依他起性、圆成实性之说,天台及贤首空假中三观之说,皆据乎此。实非主宰创造各不平等因之妄说所可同年而语。

丙、现性实体──亲证之言绝思绝 以上所说,一切事物皆是缘成的,而以非有非空为其性,但是非有非空的理性,犹是假智诠上的共相道理,其自相实体究竟又是怎么样的呢?我们要想证得他,如果用言论思想来推考,断没有得到的可能。因为言论思想,终於与实体是隔离的,他们是永久不能见面的。这条路达不到,只有走另一条路,就要根据佛法里面修慧亲证的办法,要办到止观并行,引出无分别智,将平常有对待的分别知识突然遣尽,这样始可以证得非有非空的理性所显的诸法真体。

丁、现体实能──唯识之显现变现 证得言绝思绝的实体以後,始见无量的真实功能都不外乎智识。总之、根身、器界唯识变现,宇宙诸法皆识显现。所以、佛智为诸法中王,一切诸法无不为佛智所调御,而佛法即以宇宙诸法为身,号称法身,人们有心识,都可成佛,那怕宇宙万变纷纭,都以心识为主动力,都以心识为出发点。所以、人们各各都有转变全宇宙改换一切的本能,谈到此处,就要赖各个人的勉奋了!

五 现实论之宇宙观与人生观

事事物物既是刹那刹那地流行变化,无始无终,又假众缘结合而成,无边无中的。统计一切事物曰宇宙,指其特殊之一部分曰人生。从宇宙的观点上以观人生,人生原与一切事物不异的。佛巳证到人生和宇宙一致的实性,所以佛法的法身即宇宙──人生性即宇宙性──,那时、不但能受用宇宙,而且能够转变宇宙。但人们则尚须依据佛法去修持,其修持的出发点,前头说过一切唯识的道理。所以宇宙一切,我们都可以自动变化,不待外求,只须发展心识的本能,便可证得人生和宇宙的澈底的现实真相。这样说来,佛法正是指示人们发展本能,就在这世界中实证无上的真境,并不是所谓抹煞现世,虚无寂灭,离却人生和宇宙实在实际显现之象,而凭虚创造异论以为高奇的学问。但是、现在人们之智慧未完全,不能亲证,又不免为向来积迷的识所变起的种种对象所惑而认识不真,故时有谬误知解。故人类等一切有情之改善宇宙,皆须从改善自己之心识做起。

编辑:杨杰